来源:《清华金融评论》2018年4月刊

一、大资管新规与“上位法”的争议

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的颁布再次引发了各界对大资管之上位法的普遍关注。在此前流出的《内审稿》中,开篇有“根据《信托法》、《商业银行法》、《证券法》、《保险法》、《证券投资基金法》等相关法律法规……”,但新规删除了此段。有媒体迅疾指出,新规“并没有出台大资管行业的上位法,而这本是解决大资管根本问题的基础。对于资管的定义,其核心究竟是“委托-代理”关系,还是信托关系,目前并不清楚。”[1]自2006年以来,业界一直有以《信托法》统一规范各类金融机构代客理财业务的呼声,大资管新政回避对《信托法》作为上位法的承认俨然令众人失望。[2]不仅如此,更有学者称资管乱象的起源是“行信托之实、否信托之名,逃信托之法”, 用资管新规治理刚兑等乱象是“南辕北辙”或“无甚新意”,回归《信托法》即可。[3]

然而,从上位法的角度对大资管新政的批评恐怕有失公允,遑论准确。毕竟资管新规并非立法,不可能突破现有法律框架;更何况新规的首要目的是整顿近年来资管市场出现的多层嵌套、杠杆不清等乱象,后者本质上是为商业银行信贷业务的影子化所驱动的监管套利,而非源于“各类资管业务无法应用信托工具”或者“逃信托之法”。因此,大资管新政与其说是确立正牌资管业务的行规,毋宁说是“对银行表外业务的综合治理方案”。[4]

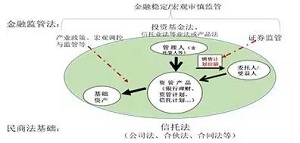

即使是着眼于新规统一资管业务监管标准的一面,也存在对接《信托法》、《投资基金法》抑或《证券法》的争议。从域外实践看,在任何国家金融市场的资产管理业务中,信托法都不可能单独承担起法律工具必须提供的“架构交易”与“规制运作”的双重功能;相反,资管业务的法律框架是由包括信托法在内的民商法与包括投资基金法、证券法等监管法共同组成的一个复杂但有机分工的体系。其中,民商法基础提供了单个资管产品的合同架构,反映市场主体的交易意愿;监管法则针对资管业务可能引发的系统性风险,更关注金融市场秩序稳定与投资者保护。因此,若真说到“上位法”,则大资管恐怕不存在单一的“上位法”,而是有私法与公法两类上位法。若进一步考虑到民商法与监管法不同的适用层次(如图1所示),用“民商法基础+ 监管法”的表述更合适。

图1 金融交易、民商法与监管法的关系

二、法律语境下的资产管理

讨论法律框架的前提,是明确所欲规范对象的内涵与外延。金融法中的一些基本概念并非是对金融现象的简单映射,而是承载着确立特定金融领域中监管权限配置的功能。例如《证券法》中的“证券”概念,其核心功能确定《证券法》的适用范围与证券监管的边界,所以才有美国式“证券≈投资合同”的定义。

我国现行立法中并无对“资产管理”的界定。新规将“资产管理”界定为“银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。金融机构为委托人利益履行勤勉尽责义务并收取相应的管理费用,委托人自担投资风险并获得收益。”这一定义对“资产管理”内涵的揭示与域外主流定义类似。如欧洲基金与资产管理协会(EFAMA)认为:“作为一种行业或专业的资产管理,又称第三方资产管理,它指专业人士为实现客户/投资者的特定投资目的而对相关证券和其他类型的资产进行管理与交易的活动。其首要特征是代理人业务模式(agency business model),即资管机构代表客户利益进行交易,是客户利益的守护人(stewards),对客户负有信义义务(fiduciary duty),资产组合的表现无论好坏都归属于客户。资产的所有权仍然属于客户,即它们不在资管机构的资产负债表上,但资管机构负责管理这些资产并向客户承担责任。”[5]

针对“资产管理”的外延,相较于《内审稿》,新规在列举了资产管理产品的主要形态——银行非保本理财产品,资金信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司和保险资产管理机构发行的资产管理产品等——后,特别增加了一款:“依据金融监督管理部门颁布规则开展的资产证券化业务,不适用本意见。”

乍看起来,大资管新政不适用于资产证券化业务有些费解。我国最早直接针对“资产管理”的部门规章——《证券公司客户资产管理业务管理试行办法》——确认了三类资管业务和产品:定向资管计划、集合资管计划、专项资管计划(后更名为专项资产支持计划),后者即为资产证券化业务。不仅如此,虽然证监会受制于《证券法》分业经营的约束没有确认专项资管计划的载体是信托,但信托作为资产证券化之载体在我国信贷资产证券化中早已得到认可。证监会、保监会等出台的资产证券化业务规章也基本比照信托法理甚至直接适用《信托法》而设计相关规则。[6]

然而,资管业务与资产证券化业务的区分具有合理的商业与法律逻辑。美国《1940年投资公司法》以及欧盟2010发布的《另类投资基金管理人指令》都明确排除对资产证券化业务的适用。用券商的术语来说,资管业务着眼于为客户实施最佳投资方案,属于买方业务;而资产证券化属于投行业务、卖方业务。券商在这两类业务中的角色并不相同,某种程度上甚至是对立的。在我国实务中,与“资产证券化业务”属性相同的,还包括信托公司的“信托贷款(集合资金信托)”、“信托受益权转让”等融资类业务。

若换用法律的语言,即使资管业务与证券化业务都采取了信托的组织方式,资管业务会被称为投资信托,而资产证券化业务则属于融资信托。在“投资人(委托人)- 金融机构– 融资人(基础资产)”的投融资链条中,二者分处于从投资人端或融资人端启动的交易(如下图2所示),由此带来对各方当事人之间权利义务完全不同的描述。例如,在资产证券化业务或贷款信托业务中,受托人的首要责任是搭建一个便利融资人募集资金的担保结构。尽管资产支持证券的持有人被视为信托受益人,但俗话说“一仆不能二主”,很难想象在一个融资信托下受托人能同时为融资人和投资人的最大利益服务。

图2 资管业务链或资管产品的基本架构[7]

注:上图中若从右侧投资人端启动交易,即受托人接受投资者的委托为其提供投资管理服务(简称投资信托),则左侧的基础资产构成其投资的对象。这也是典型的资产管理业务。相反,若从左侧融资人端启动交易,即受托人接受融资方的委托为其募集资金(简称融资信托),则信托产品为融资方提供的带现金流资产所打造成的SPV,受托人据此向右侧的投资者发行资产支持证券。这就是资产证券化业务,同时也体现为我国信托公司的贷款信托、信托受益权转让等主流业务。

此次大资管新政力促资管行业回归本源,是一种以投资人利益为导向的理念。回归本源的资管业务定位于投资信托而非融资信托,因此剔除“资产证券化业务”就是很自然的了。域外对于资管业务的产品或服务形态通常分为基金型(investment fund)与专户/委托管理(mandate)两类,[8]大致可对应于我国证券公司的集合资管计划(及公募基金业务)与定向资管计划。其中,基金型、特别是面向公众的集合投资计划(CIS)是法律规制与监管的重点。

总的来说,资管新规对“资产管理”的界定,显示政府目前采取的是统一各类资管产品的监管标准而非统一监管机构的思路。它同时也表明,流行的“大资管”、“大信托”或者“受人之托、代人理财”之类的表述,固然有助于打破分业隔阂来把握各类资管业态,或者通俗而形象地表达资产管理的内涵,但它们均非严谨的法律概念,恐怕更难以直接由此导出资产管理的上位法。

三、资管业务的法律框架

从域外发达市场国家的实践看,资管业务的法律框架呈现出一个多层次、多维度的网状结构(图3)。

图3 资产管理业务的法律框架

如上图所示,资管业务的法律框架至少存在三横三纵的格局。所谓三横,指法律规制的三个层次,自下而上分别为民商法基础与监管法,后者又包括1)针对资管业务的组织、运作以及特定交易环节的金融监管法,以及2)基于系统性风险防范目的宏观审慎监管规则。所谓三纵,是指针对资管业务链的三个环节,分别为资管业务/机构的组织规则(图中椭圆内部分),以及资管计划份额的发售、资管产品的对外投资的特别规制。三个纵向环节也将民商法基础与监管法勾连起来,相关环节的资管活动受到两类法律规范的共同影响。

1、民商法基础

根据IOSCO以及OECD的相关报告,面向证券市场投资的集合投资计划主要有三种组织形式:公司型、信托型、契约型。此外,私募股权基金、对冲基金等另类投资通常采取有限合伙的组织形式。这种多样化的组织形态在美国法下有直观的呈现。美国公募基金行业的基本法-《1940年投资公司法》- 虽采取公司治理架构(体现为以独立董事为主的董事会治理),但这里的“公司”是company而非corporation,包容基金组织层面选择法人公司、合伙、协会、合股公司、信托、基金或者任何法人的或非法人的团体等各种形态。[9]实践中,美国的共同基金大多注册为马里兰州公司或麻省商业合伙。在日本与韩国,鉴于实践中大量投资组织业态非以投资基金,而是以传统民事合伙或商事合伙形态出现,两国在2006、2007年分别出台《金融商品交易法》、《关于资本市场与金融投资业的法律》,认许各种组织形态在金融投资领域的运用。[10]

通常认为,没有哪种组织形式或治理模式优于其他,各国都是按照自己的传统来选择。也不存在某种普遍适用的最佳组织形式。[11]特别是,OECD 在2001年的一份特约研究报告发现,公司、信托或契约这些标准的法律结构本身并不能充分传递出集合投资计划如何具体运作的信息,因此建议用其他标准对集合投资计划进行分类。[12]

资管业务组织形态多元化的一个不容忽视的法律背景是:公司法、信托法、代理法、合伙法等法律领域均属于英美法所称信义法律关系(fiduciary relationship)。在这些法律关系中,由于存在一方对另外一方的信赖关系并承受后者的商业决策或投资决策的结果,受信赖一方应承担信义义务(fiduciary duty)。换言之,不论是哪种组织形态,资产管理机构、基金管理人、托管人作为受信人都需要为作为委托人兼受益人的投资者之最大利益服务,而投资者则承担投资失败的市场风险。

或许是基于上述原因,在FSB等国际组织的文件中,资管业务的基础法律关系通常被描述为“代理关系”(agency relationship)而非“信托关系”(trust relationship)。这里的“代理”有双重指向:一是就投资者与基金管理人之间的关系而言,基金管理人相对于投资者而言属于代理人,不承受投资后果;二是就基金管理人与银行、保险公司等金融中介机构的比较而言,基金管理人这一类金融中介属于不动用自身资产负债表的代理人角色,以区别于银行、保险公司在资金融通过程中需自担风险的“本人”(principal)地位。不采用“信托关系”的标签,也更符合众多资管产品架构明确依据的是公司法、合伙法、合同法而非信托法的现实状态。

2、监管法

从历史上看,资管业务的监管法往往产生于行业丑闻或者金融市场秩序的冲击。以美国与日本为例,两国也可视为英美法系与大陆法系营业信托或金融资管业务之代表。在美国,20世纪30年代之前,信托公司的盲目扩张与不规范运作是导致1914年经济危机[13]以及1931年抵押贷款参与市场崩溃[14]的一个主要原因,1937年12月美联储在《规则F-国民银行的信托权力》中增加了第17条,对银行信托财产的集合运用进行规制。1929~1933年的大危机则暴露出证券投资信托的诸多弊端,如基金份额的交易价格显著高于其投资组合的市场价值,过高的杠杆,证券公司把证券大量推销给它们管理的基金等等。《1940年投资公司法》、旨在对共同基金业立规建章,它没有直接处理第一个问题,但对高杠杆的管制极其有效。[15]在日本,自1922年与《信托法》同步颁布的《信托业法》,就是为了整肃当时热闹而混乱的信托公司经营活动。

金融监管的目的主要有三方面:一是保护投资者或金融消费者的利益;二是防范金融市场的系统性风险;三是促进市场的透明度与资管机构之间的公平竞争。[16]资产管理领域的典型特征是复杂的代理关系以及信息不对称、市场力量失衡。大量分散的投资者与控制资产营运的内部管理人之间在信息和谈判地位上都极其不对等。法律框架与监管安排保护投资者的目的不是免受市场波动的风险或损失,而是防范管理人或受托人的欺诈、渎职和利益冲突,以确保投资基金或资管计划遵守公平、透明的经营原则并向投资者尽可能充分地告知投资风险。由于投资者承担风险而非基金管理人承担风险,对其监管主要是行为监管,不同于对银行或保险公司的审慎监管。[17]

由于历史演进的路径不同,各国资管业务的监管法体系的构成各有侧重,但共性也很明显:

(1)资管业务/机构的组织与运行规则(或称为“业法”)是监管法体系的主干。在美国,有《1940年投资公司法》与《1940投资顾问法》,以及2008年金融海啸后出台的《私募基金投资顾问注册法》。[18]在日本,除《信托业法》、《金融机构兼营信托业法》等涉及信托组织运行规则外,更主要地体现在《贷款信托法》、《投资信托及投资法人法》等特别法中。[19]2006年日本《金融商品交易法》又引入“集合投资计划”的概念,将PE投资、VC投资以及各种以民法或商法上的合伙、有限合伙、两合公司等名义进行的共同投资组织形态纳入监管范围。[20]

(2)在资管产品的设立与资金募集环节,由于集合投资计划符合“投资合同”、“证券”或“金融商品”的概念,管理人向投资者募集资金则具有“证券发行”的特征,因此被纳入《证券法》(美)或《金融商品交易法》(日)。证券法区分公募发行与私募发行适用不同的监管规则,相应地影响到资管产品的设立与募集资金过程。当然,证券发行监管主要针对一般工商业公司,未必完全适合资管行业。例如,美国《证券法》第5条规定证券须在注册后20日生效期届满才能开始销售。这对于偶尔发行证券的实业公司不会造成太大困扰,但对于持续发行基金份额、特别是每日都按照净值进行申购、赎回的共同基金来说,事实上就无法销售了。对此,SEC与行业组织协商调整了证券注册规则对基金业的适用,基金的信息披露文件的形式、内容、披露与生效等都采取了都有别于普通公司证券或政府债券的处理方式。[21]

(3)资管产品对外投资环节,其作为机构投资者引发的巨额资金流动与权益再配置,对被投资对象以及相关市场、产业都可能产生重大影响,因此受到一国的产业政策、竞争政策或者宏观调控政策的影响。例如,美国共同基金的投资活动从1936年开始就受到旨在控制金融力量集中的联邦所得税法规则的约束,不得不恪守分散化投资以及长期持股的理念。这也塑造出公募基金长期机构投资者的行为范式,不谋求上市公司控制权,更不会去主动发起敌意收购。[22]

(4)宏观审慎监管的要求。宏观审慎监管是2008年金融海啸后全球金融监管的新理念,它对资管行业的影响目前才刚刚开始,究竟由单独立法来体现还是融汇入业法也尚待观察。有意思的是,这一最新的国际监管动态恰恰与我国治理资管乱象不谋而合。金融稳定委员会(FSB)在2017年1月12日发布的《应对资产管理业务结构脆弱性的政策建议》以及2017年7月3日发布的《影子银行的活动、风险以及后危机时代处理金融稳定问题的政策工具之充分性》等,[23]指出特定集合投资基金所具有的流动性错配、杠杆、融券下的刚兑等结构性弱点,它们也成为影子银行问题的新焦点。尽管上述结构性弱点在合法性上并无争议,但它对金融市场整体可能带来的系统性风险已经成为金融监管者的普遍担忧。说句题外话,阅读着FSB的上述报告不禁让人感慨,在错过了1997亚洲金融风暴、2008金融海啸之后,我们终于在大资管的舞台上与国际接轨了!

四、域外经验的若干启示

尽管法律属于本土化规则,但金融全球化背景下的法律移植与借鉴对于后发市场国家也是常态。此外,观察域外资管市场与监管演进的历史也可以帮助我们澄清一些基本概念上的误区。

第一,资产管理行业、特别是其中的公募基金,通常是一国金融体系中受到最多法律管制的领域或行业。其中,兼具组织法与监管规则特色、吸收了信托制度精华的投资基金法是资管行业法律框架的基石。相形之下,无论是民商法层面的信托法或受托人法,抑或信托业法等更具一般性的营业信托监管规范,都未能提供有针对性的法律规制工具。至于证券法、中央银行法以及其他监管法等,则或者在部分交易环节,或者在宏观的监管权限配置等方面影响着资管业务。[24]

曾长期担任美国投资公司协会秘书长的马修•芬克先生总结美国共同基金的成功原因有三方面:第一,包括基金法、税法在内的联邦立法塑造了共同基金的一些核心特征,如每日估值并按当前净值申购与赎回、分散投资、无杠杆或低杠杆。第二,《1940投资公司法》对基金管理人施加了更加明确、宽泛的受信义务,而SEC则通过一系列的公告来指导、辅助投资公司董事会以及投资顾问等履行其信义义务。第三,SEC的执法与基金的治理并重,投资公司董事的首要职责是保证法律与受信标准被遵守。[25] 芬克先生未提及的一点是,基金资产的独立第三方托管也是《1940投资公司法》的贡献;传统信托法仅要求信托财产的“分别管理”,并不要求托管于独立第三方。如今,独立第三方托管不仅成为各国投资基金法的标配,而且开始扩展到私募基金领域。许多美国学者认为,无论州法或普通法关于注意义务的标准如何设定,对于基金受托人或董事的行为衡量最好还是参照监管法,特别是《1940投资公司法》以及SEC颁布的各种规章。[26]

在英国,《2000年受托人法》第37条明确规定:本法对受托人投资权力以及注意义务的规定不适用于英国金融监管局(FSA)授权的集合投资计划。与之相呼应,英国《2000年金融服务》第247条规定:(FSA)制定的“信托计划规则对集合投资计划管理人、受托人和参与人有拘束力,该拘束力独立于信托契约,且对于参与人来说,信托计划规则相当于包含于信托契约内容之中。” [27]实践中,FSA根据《2000年金融服务与市场法》颁布的一系列命令、指引,包括《2001 年集合投资(豁免)发起条例》、2004 年的《集合投资计划规范手册》等。

第二,就资管法律框架中的民商法、特别是信托法与监管法的关系而言,监管法在着眼于不同监管目的时,与信托法之间形成互补或者冲突的不同状态。

例如,监管法的目标之一是投资者保护,它与信托法强调对受益人的保护是一致的。相应地,监管法与信托法的理念呈现一定的同构性,如强制第三方托管、禁止资金池或财产混同与信托法下的“信托财产独立”或“受托人的分别管理义务”;分散投资与信托法下的“谨慎投资人规则”等。我国《投资基金法》与《信托法》的相通性,也可为一例证。不仅如此,由于民商法尊奉意思自治,即使是信托法这样强调“信义义务”的法律也以任意性规范为主,当事人可以通过合意来减轻甚至免除受托人的勤勉尽责或善良管理人义务,只要不损害第三人利益即可。然而,监管法通常会明确禁止免除受托人的勤勉义务以保护投资者的利益,如英国《2000年金融市场服务法》第253条——“获授权集合投资计划的信托契约的任何规定,如免除管理人或受托人在行使计划相关职能时因未经应有的谨慎和勤勉义务而承担的责任,则该规定无效。”

另一方面,当监管法侧重于防范系统性风险或者市场公平竞争的目的时,其视野超出了个案层面的交易,可能会与伸张当事人意思自治的信托法之间发生冲突。以禁止刚兑或打破刚兑为例。当基金投资遭受损失或者所持有债券的公司债务人不能如期兑付甚至破产时,基金管理人可能会向投资者提供保本安排,自行筹集资金偿付或者委托他人代偿。尽管从资管法律关系的角度看,投资者应承担投资失败的市场风险,但不论是信托法抑或合同法均不反对基金管理人自愿加重自己的信义义务,以实现受益人的全部预期收益。然而,若基金管理人资本有限,也未预先提留足够的准备金,那么这种为受益人利益最大化的安排最终可能引致管理人本身的破产风险,极端情形下甚至触发市场的连锁反应;或者,当刚兑成为行业内的惯例时,逢经济下行时也可能出现普遍的行业危机。因此,一个在个案层面最有利于投资者的民商法安排,在整个市场角度则是不可接受的,因为它可能带来系统性风险。基于此种考量,监管法会否定当事人在民商法层面的自主安排。换言之,在这种场景下,监管法体现出相对于民商法基础的“上位法”色彩,即取缔市场主体基于民商法而自愿缔结的合同,以克服可能带来的负外部性甚至系统性风险。

当然,监管法对现有合同秩序的颠覆也需要谨慎适度。监管规则的整齐划一,有时难免忽略了市场生态的多样性;系统性风险或市场公平竞争的判断也有一定的主观性。因此,监管者采取的强制行动应有充分的证据或理由,避免过度干预,不适当地压制民商法的适用空间,抑制市场主体的活力与创新。特别是,基于人之有限理性,某些监管规则未必能够最有效地实现特定的监管目标,或者导致监管成本过高,与监管收益不匹配。近年来监管风暴在结构化资管计划、“股v债”的投资方式选择等问题上引发争议,莫不与此相关。

第三,就大资管的民商法基础而言,相对于回归“大信托”的诉求,在资管行业推动“信义义务”的共识恐怕更关键。

除公募基金与集合信托计划的信托身份外,我国目前的私募投资基金多采取有限合伙的组织形态,银行理财则依托委托代理合同来构建。不论是采取信托、合伙、公司甚至委托合同的组织方式,其共性是受托管理资产、做出投资决策的人——公司董事、投资顾问、基金管理人、基金托管人、普通合伙人——是“负有信义义务的人”或者受信人。按照英国信托法权威学者的说法:“受信人(Fiduciary)是一个源自信托但又超越了信托法范畴的概念。受信义务是一种约束性规则,如受信人不得利用其地位谋取私利,不得置身于会令个人私利与受托义务相冲突的场景中,……事实上,它所蕴涵的行为模式适用于各类受信任,如代理人、雇员、合伙人、公司董事以及某些金融中介机构,后者在提供特定金融服务时,人们期待他们或多或少地达到法律给受托人(trustee)设定的行为标准”。[28]

在我国,这种信义义务的理念除了体现在《信托法》以及信托业的一法两规中外,也为《民法通则》、《民法总则》的诚实信用原则所彰显,更在《合伙企业法》、《公司法》关于合伙人、董事的义务中或明或暗地提及。当然,信义义务的特点就是规则抽象性,需要在各种具体场景中加以具体化,在此英美国家的判例法具有天然优势。不过,我国法院此前在委托理财等案件的审理中也大量触及受托管理现象。此外,监管机构以及行业协会等也在各种规范性文件中对特定业务场景下的“勤勉尽责”或“避免利益冲突”提出了一些基本要求。未来应整合各方面的资源,逐步充实中国法下资管行业“信义义务”的具体行为范式。

对受信人、信义义务而非《信托法》的强调,也意味着很多时候争执“信托还是委托”是没有意义的。委托代理与信托一样,均存在信赖因素,委托代理中的代理人亦如信托中的受托人一样,受信义义务的约束。即使被标签为“代理人”而非“受托人”,依据民法或合同法,若没有尽到善管注意义务也需要承担损害赔偿责任,从事了利益冲突行为也会因违背忠实义务而承担相应的责任。因此,“代理”说并不必然减轻或免除资产管理机构或基金管理人的法律责任。其实,大资管即使回归“大信托”也属于自益信托,受托人本质上是实现委托人指示的代理人,信托财产也并未完全独立于委托人。特别是考虑到监管机构在各种资管计划下设定的相关财产由独立第三方托管安排,自益信托与我国《合同法》下的间接代理存在着很大程度上的竞合。[29]因此,关注“信义义务”而非信托标签,也有助于我们避免无谓的概念之争,聚焦于真正需要解决的实际问题上。

从这个意义上说,大资管向“大信托”的回归,并非是对作为法律文本的《信托法》的回归,而是对作为一种观念、一种文化的信托理念的回归。“受人之托、代人理财”是对受信人状态的描述而非对信托法律关系的专业界定,它呼吁的是大资管行业诚信制度的建设,着眼于信义义务的生长。换言之,在既有的法律约束条件下,寻找大资管的公约数,发现资管之“道”并砥砺前行,才是我们究问大资管“上位法”的真正意义。

[1]吴红毓然,“统一大资管来临办法全解读”,财新记者 金融混业观察2017-11-18

[2]【观点】“统一监管时代,主动作为、回归本源是资管机构的转型方向”,2017-11-19 中国金融四十人论坛。

[3] 例见王涌,“让资产管理行业回归大信托的格局”,《清华金融评论》2018年1月;赵廉慧,“靠‘资管新规’打破刚兑是南辕北辙”,【原创】 2017-12-14 赵廉慧 InlawweTrust。

[4]参见官巨,“大资管”名不符实何以回归本源?,【原创】 2017-12-08 财新特约作者 金融混业观察。银行业对新规的反应最为强烈可以作为一个佐证。

[5] EFAMA, Asset Management in Europe: Facts and Figures, 7th ANNUAL REVIEW, 2014, p. 7.

[6]例见《资产支持计划业务管理暂行办法》(保监发〔2015〕85号)第一条,“为加强资产支持计划业务管理,支持资产证券化业务发展,维护保险资金运用安全,根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国信托法》、《保险资金运用管理暂行办法》和其他相关法律法规,制定本办法”。

[7]此图借鉴了巴曙松博士对资管产业链构成部分的描述:基础资产、资产管理机构、金融产品、销售渠道、投资者。其中,“基础资产”代表了实体经济对融资的需求;而专业化的“资产管理机构”则把“基础资产”转换设计成可投资的“金融产品”,然后通过特定的销售渠道“销售”给“投资者”。若以资产管理机构的视角来看,其业务流程覆盖“投、融、管、退”等环节。引自巴曙松,“中国资产管理行业的新趋势”,2016年8月26日在前海金融资产交易所讨论会的讲演。

[8] EFAMA, Asset Management in Europe: Facts and Figures, 7th ANNUAL REVIEW, 2014, p. 7.

[9]《美国<1940年投资公司法>》及相关证券交易委员会规则与规则》(中英对照本),中国证券监督管理委员会组织编译,法律出版社2015年版,第8页。

[10]杨东,“市场型间接金融:集合投资计划统合规制论”,《中国法学》2013年第2期。

[11] OECD, “White Paper on Governance of Collective Investment Schemes(CIS)”, Financial Market Trends, No. 88, March 2005, at 146.

[12] Thompson, John K. and Sang-Mok Choi (2001), “Governance Systems for Collective Investments in OECD Countries.” OECD Financial Affairs Division Occasional Paper No. 1 (April).

[13] Charles S. Tippetts, “Fiduciary Powers of National Banks” , The American Economic Review, Vol. 15, No. 3 (Sep., 1925), pp. 417-434.

[14] Note, “The Common Trust Fund Statues. A legalization of Commingling” ,37ColumbiaLaw Review1384,1385(1936)

[15]【美】马修•P•芬克著,《幕内心声:美国共同基金风云》,董华春译,法律出版社2011年版,第32-33页。

[16] IOSCO,证券监管的目标与原则,2010。

[17] OECD, “White Paper on Governance of Collective Investment Schemes(CIS)”, Financial Market Trends, No. 88, March 2005, at 139.

[18]肖百灵,“国外金融机构集合投资产品监管体制研究”,《证券法苑》(2013),第8卷,第402~425页,法律出版社2013年版。

[19]高岚,《日本投资信托及投资法人制度研究》,云南大学出版社2007年版。

[20]杨东,“论集合投资计划的法律规制——以日本法为中心”,《中国商法年刊》2008年卷,第317-323页。

[21]【美】马修•P•芬克著,《幕内心声:美国共同基金风云》,董华春译,法律出版社2011年版,第72-75页。

[22]【美】马克•J•洛著,《强管理者,弱所有者》,上海远东出版社1999年版,第146~155页。

[23] FSB, Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilitiesfrom Asset Management Activities, Jan 12, 2017; FSB, Assessment of shadow banking activities, risks and the adequacy ofpost-crisis policy tools to address financial stability concerns, July 3,2017.

[24]一个例外是我国台湾地区,证券投资信托是依据《证券交易法》设立的。

[25]【美】马修•P•芬克著,《幕内心声:美国共同基金风云》,董华春译,法律出版社2011年版,第76-77,179-181,183-184页。

[26] Sheldon A. Jones; Laura M. Moret; James M. Storey, TheMassachusetts Business Trust and Registered Investment Companies, 13 Del. J.Corp. L. 421 , 436-439(1988).

[27]《英国2000年金融服务与市场法》(中英文对照本),中国证券监督管理委员会组织编译,法律出版社2014年版。

[28]【英】D•J•海顿著,《信托法》,第4版,中英文本,周翼,王昊译,法律出版社2004年版,英文版第37页。

[29]赖源河、王志诚合著,《现代信托法论》(增订三版),中国政法大学出版社2002年版,第31页。另见徐孟洲主编,《信托法》,法律出版社,2004年版,第140页;刘正峰、张晓萍,“论自益信托与委托合同在中国证券业的竞合与法律适用”,《经济体制改革》 , 2007 (2) :127-131。